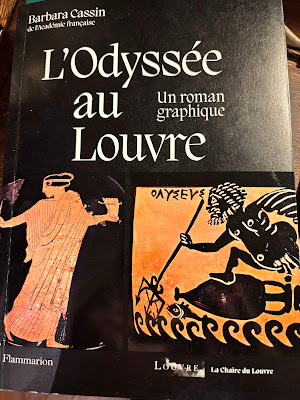

Barbarin Cassin, L'Odyssée au Louvre. Un roman graphique, Paris, Flammarion / La Chaire du Louvre, Glossaire, Table des illustrations, 264 p., 34,9 €

C'est un très beau livre, où, bien sûr, l'on croira percevoir une livraison calculée pour la nouvelle année ; en fait, l'occasion, s'il y a, c'est la réouverture au Louvre de la galerie Campana qui présente des vases grecs. Mais Barbara Cassin, helléniste et philosophe, propose de lire Homère, comme elle, en philosophe et en helléniste. Avec trois points de départ, trois affirmations : d'abord, Homère n'a jamais existé, ensuite l'Odyssée est une tradition orale dont une version écrite n'a été arrêtée qu'à Alexandrie plusieurs siècles plus tard (Barbara Cassin se référera souvent à l'édition et à la traduction en français de Victor Bérard, normalien,1864-1931, publiée par Les Belles Lettres), et enfin, affirmation linguistique, l'auteure rappelle que "personne, jamais, n'a parlé la langue d'Homère" (langue "très singulière", "une langue faite pour graver l'oral dans la mémoire").Le fil directeur de l'approche de Barbara Cassin est sans doute le travail de Friedrich Nietzsche sans cesse cité, "toujours lui" : "Platon contre Homère" (Généalogie de la morale) et qui disait (Le Gai Savoir) : "Ces Grecs étaient superficiels par profondeur" ou encore "Faire d'Homère l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée relève du jugement esthétique" (Homère et la philologie classique). Nietzsche est manifestement, pour Barbara Cassin, l'un des grands, sinon le plus grand, lecteurs d'Homère.

De la page 190 à la page 252, sont présentées des illustrations de l'Odyssée tirées du musée du Louvre, collection de la galerie Campana à l'ouverture de laquelle on doit cette conférence et cet ouvrage.

"On est libre quand on lit Homère" (p.22), conclut en introduction Barbara Cassin qui souligne encore : "Car la culture grecque est un palimpseste, un texte de textes, et sous tous les textes, il y a :"Homère".). Alors lisons ! Et relisons...

.jpg)